Cultura de la violación: siglos de mitos responsabilizan a las víctimas y corren de la escena a los victimarios

No son casos aislados. La cultura de la violación agrupa una serie de prácticas, creencias y mitos que naturalizan y habilitan la violencia sexual, el acoso y el abuso, sostuvo Magdalena Díaz Araujo. Las mujeres denuncian, los feminismos visibilizan, los varones se sienten víctimas y casi ninguno se siente interpelado. Las leyes cambian, pero las estructuras persisten.

"El problema central es el no reconocimiento del deseo de la otra persona”, dijo Magdalena Díaz Araujo. Foto: Unidiversidad

"La cultura de la violación goza de muy buena salud". La frase de Dolores Curia, citada por la historiadora Magdalena Díaz Araujo, resuena con una fuerza incómoda pero precisa. En un mundo pos #MeToo y tras la explosión de denuncias que generó el caso de Thelma Fardín en Argentina a fines de 2018, pareciera que hemos hablado hasta el cansancio sobre violencia sexual. Pero ¿hemos comprendido realmente sus raíces? ¿Por qué, a pesar de los avances legales y el debate público, las estructuras que la sostienen siguen intactas? ¿Cómo es que Gustavo Cordera puede decir en 2016 que hay mujeres que necesitan ser violadas y en 2025 victimizarse por eso? ¿Sabemos qué es la cultura de la violación?

Díaz Araujo, doctora en Historia y docente en la UNCUYO, dedicó cinco años, junto a un equipo de investigación en la Universidad Nacional de La Rioja, a desentrañar este concepto. Su análisis, lejos de ser una reflexión personal, es el fruto de un profundo trabajo de campo y teórico que revela cómo esta "cultura" es un entramado de prácticas, creencias y mitos que naturalizan y habilitan la violencia sexual. Y su mecanismo más eficaz, según la investigadora, es siempre el mismo: desplazar la responsabilidad de quien ejerce la violencia hacia quien la sufre.

El mecanismo no es nuevo, tiene siglos de historia. Díaz Araujo rastrea la construcción de "la mala víctima" hasta la jurisprudencia del siglo XVIII. Argumentos que hoy nos parecen anacrónicos, como cuestionar a una mujer por su "mala fama", por no haber gritado, por no resistirse hasta la muerte o por el tiempo que tardó en denunciar, siguen apareciendo en el imaginario colectivo y, a veces, en los propios procesos judiciales.

Recién en 1999 la ley argentina entendió la violación como delito contra la integridad sexual y no contra la honestidad. Foto: Unidiversidad. Marcha Ni Una Menos 2022

Recién en 1999 la ley argentina entendió la violación como delito contra la integridad sexual y no contra la honestidad. Foto: Unidiversidad. Marcha Ni Una Menos 2022

La legislación argentina es un ejemplo contundente de esta permanencia, si pensamos que recién en 1999, con la ley 25087, la violencia sexual dejó de ser considerada un “delito contra la honestidad” de una mujer y pasó a ser considerada un delito contra su integridad sexual. Hasta ese momento, la reparación del daño podía ser, increíblemente, el matrimonio del agresor con la víctima, porque, de esa manera, “limpiaba” la ofensa a la honestidad o a la moral de la mujer y su familia. Aunque la ley cambió, Díaz Araujo advierte que las personas siguen manteniendo creencias antiguas.

El deseo en el centro del problema

Para la historiadora, el problema tan elemental como complejo sobre el que se sustenta la cultura de la violación es el no reconocimiento del deseo de la otra persona. La clave está en entender el consentimiento no solo desde el lado de las mujeres víctimas —y las distintas formas explícitas y simbólicas de decir “no”—, sino desde el lado de los varones victimarios, toda vez que no registran que la otra persona tiene un deseo distinto.

“En las declaraciones de Cordera, aparece ese no reconocimiento del deseo de la otra persona porque, desde el momento en que él dice que ‘necesitan ser violadas’, es porque entiende que la otra persona ha manifestado un no consentimiento —de cualquier manera—, pero igualmente no le importa”, reflexionó la especialista.

Uno de los mitos fundantes es que los varones no pueden controlar su propio deseo. Foto: Unidiversidad

Uno de los mitos fundantes es que los varones no pueden controlar su propio deseo. Foto: Unidiversidad

Esta idea se manifiesta desde lo más sutil hasta lo más explícito. Tocar a una mujer sin su permiso es una expresión de esto, y también lo son las declaraciones del músico Gustavo Cordera, que justificó la violación bajo la premisa de que las mujeres tienen un deseo reprimido. En su discurso, analiza Díaz Araujo, se anula por completo la voluntad de la otra persona y se le atribuye un deseo ajeno para legitimar la violencia.

La investigadora vincula las raíces históricas y culturales de la cultura de la violación con una tradición de pensamiento que supone la incapacidad del varón de controlar su propio deseo sexual. Ese es el mito que funciona como base y, a partir del cual, opta por culpar al cuerpo que lo genera —la mujer—, controlarlo y castigarlo. "Como no puedo controlar mi propio deseo, me alejo del cuerpo que lo produce o lo tapo para no verlo", explica, y traza así una línea que conecta las prácticas de autodisciplina rigurosa del cristianismo antiguo hasta la justificación de la violencia actual.

El deseo sexual de una mujer, cuando es propio y no atribuido desde afuera, también se convierte en una habilitación para la agresión. Es una especie de castigo a las mujeres por salirse del molde moral de evitar los placeres físicos.

La construcción de las sobrevivientes y las contraculturas

Frente a esta cultura hegemónica, surgen respuestas y resistencias. Magdalena Díaz Araujo y su equipo adoptaron el término "sobrevivientes", inspiradas en las experiencias de la última dictadura cívico-militar, para nombrar el arduo proceso de reconstrucción personal y colectiva tras la violencia sexual. Sin embargo, sobrevivir implica enfrentar una doble carga: haber sufrido el hecho y la culpa impuesta por una cultura que sostiene: "Si sobreviviste es porque lo quisiste".

Este mito de que la "buena víctima" es aquella que se resiste hasta la muerte invisibiliza las múltiples estrategias de supervivencia que las personas despliegan en situaciones de extremo peligro, en las que decir "no" a veces no es una opción. La reconstrucción, entonces, se vuelve un acto político. "En las posibilidades de denuncia y luego de construcción como sobrevivientes, hubo un proceso colectivo que individualmente era muy difícil de hacer", subraya la investigadora. Por eso se volvieron tan importantes los movimientos como el #MeToo o las denuncias colectivas tras el caso de Thelma Fardín.

La organización colectiva ha sido la estrategia de resistencia de las sobrevivientes. Foto: Unidiversidad. Marcha Ni Una Menos 2022

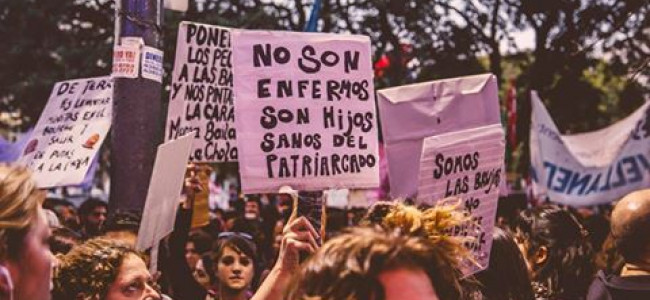

Estas respuestas colectivas, que incluyen desde tesis académicas hasta expresiones artísticas y las propias redes feministas, son lo que Díaz Araujo denomina "contraculturas". Son espacios que posibilitan la palabra, que disputan los mitos y que construyen nuevos códigos para relacionarse. Otro ejemplo son los carteles que estudiantes de escuelas secundarias pegaron en fiestas y baños de Buenos Aires con mensajes claros: el consentimiento es siempre afirmativo, libre, específico, reversible.

Los varones, cerca del poder y lejos de la interpelación

La pregunta inevitable es por qué esta cultura no interpela masivamente a los varones, y la historiadora ensaya algunas respuestas. Sugiere que muchos se aferran a una definición errónea de la violación: un acto de violencia física extrema, perpetrado por un desconocido, en un callejón oscuro, en la noche. Esta figura, aunque existe, es más bien marginal. Un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de 2019 revela que el ámbito doméstico y vincular congrega la mayor cantidad de hechos de violencia de género. Al limitar el concepto, muchos hombres se autoexcluyen de la responsabilidad: "Yo nunca hice algo así” es el pensamiento generalizado de cualquier varón. Sin embargo, la mayoría de las mujeres puede afirmar haber sufrido acoso, abuso sexual o una violación a lo largo de sus vidas.

También emerge un discurso que posiciona a los agresores como víctimas de una especie de "caza de brujas" feminista. Este posicionamiento perpetúa la cultura de la violación y las estructuras de poder al evitar cualquier revisión de las propias prácticas. "Es el discurso hegemónico que viene de siglos y siglos, pero se posicionan en ese lugar para negar cualquier responsabilidad", sentencia Díaz Araujo. Gustavo Cordera es ejemplo de eso cuando afirma: “Nunca antes en la historia de la humanidad se vivió una organización tan eficiente, tan coordinada y de tanta inversión para la cancelación y la persecución de una persona”.

Los datos confirman la magnitud del problema. Según el informe de la UFEM, cerca del 90 % de las víctimas de violencia sexual son mujeres, pero el 87 % de ellas no realiza la denuncia. De los casos que sí se denuncian, solo el 15 % llega a una sentencia condenatoria. Las cifras exponen un sistema que no da respuestas y una cultura que sigue silenciando.

La transformación, concluye Díaz Araujo, es profunda y necesariamente educativa. Espacios como la educación sexual integral (ESI) son cruciales para que las nuevas generaciones aprendan a relacionarse de otra manera. El cambio real ocurrirá "cuando entiendan que tienen que reconocer que hay otra persona ahí y que no puedo disponer de ese cuerpo". Se trata, en definitiva, de desmantelar siglos de mitos para aprender algo tan fundamental como identificar y respetar el deseo del otro.

cultura, violación, cordera, mujeres, varones,

Vitivinicultura: una investigación pone el foco en las desigualdades del sector

La socióloga mendocina Bárbara Altschuler analizó el proceso de reconfiguración vitivinícola. Dijo ...

18 DE FEBRERO DE 2026

Reforma laboral: una por una, las modificaciones que se debaten en el Congreso

El Senado aprobó el proyecto de reforma laboral que promueve cambios en las relaciones de trabajo, ...

12 DE FEBRERO DE 2026

Qué cambios impulsa el proyecto de reforma laboral

La iniciativa que comenzó a tratarse en el Congreso promueve modificaciones que impactarán en ...

11 DE FEBRERO DE 2026