Tres de cada diez habitantes del país presentaron síntomas de ansiedad y depresión

Así lo mostró el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que determinó un crecimiento del malestar psicológico. Analiza la situación de quienes viven en centros urbanos, incluido el Gran Mendoza. La edad, el estado de salud, la condición y calidad del empleo y el sexo fueron determinantes en el aumento.

Más mujeres mostraron síntomas de ansiedad y depresión. Foto: Victoria Gesualdi/Télam

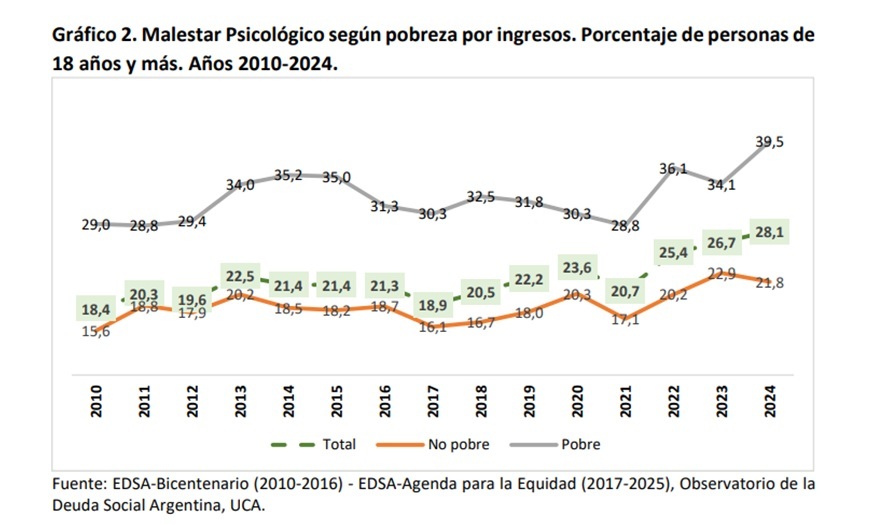

El malestar psicológico de la población argentina que vive en centros urbanos —incluido el Gran Mendoza— se incrementó en forma sostenida entre 2010 y 2024, ya que pasó del 18,4 % al 28,1 % del total de mayores de 18 años. Es decir que tres de cada diez personas manifestaron síntomas ansiosos y o depresivos en 2024, siendo determinantes la edad, el estado de salud, la condición y calidad del empleo, la situación de pobreza y el sexo, ya que las mujeres mostraron índices más elevados.

Esa fue la conclusión del último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA), de la Universidad Católica Argentina (UCA) titulado Malestar psicológico: la evolución histórica en la Argentina urbana (2010-2024) y determinantes en el contexto reciente (2022-2024). Lo elaboró un equipo de profesionales conformado por Solange Rodríguez Espínola, Eduardo Leonardelli, María Agustina Paternó Manavella y Milagros Dolabjian, coordinados por Agustín Salvia.

La riqueza del informe no es solo que muestra una especie de radiografía de la salud mental de la población urbana, sino que la construye en dos escenarios, uno de mediano plazo (2010-2024) y otro de coyuntura (2022-2024). Este lapso está atravesado por vaivenes económicos, políticos y sociales del país, y por la pandemia de COVID-19.

Otra riqueza del trabajo es que construye el perfil de quienes tienen más riesgo de padecer este malestar psicológico, siendo el grupo que se encuentra en el tope de ese peligro el que combina edad avanzada, déficit de salud y precariedad laboral. Hay otros: las personas con enfermedades crónicas o graves (frente a las que están sanas), las desempleadas y subempleadas (en comparación con las ocupadas), las pobres o indigentes (que duplican los valores de las que no están en esa situación) y las mujeres (que muestran tres puntos más que los varones).

El equipo no advirtió diferencia entre la realidad de Buenos Aires y los centros urbanos de las provincias. Foto: Unidiversidad

El equipo no advirtió diferencia entre la realidad de Buenos Aires y los centros urbanos de las provincias. Foto: Unidiversidad

Malestar psicológico

El trabajo definió a la salud mental como el estado emocional y psicológico que permite manejar emociones, establecer relaciones saludables, tomar decisiones informadas y enfrentar desafíos de la vida. Y consigna que puede evaluarse a través de la presencia o ausencia de síntomas de malestar psicológico, siendo los más frecuentes la ansiedad y la depresión, según la Organización Mundial de la Salud.

El informe se construyó con base en la percepción de esa sintomatología ansiosa y depresiva en la población adulta. ¿Cómo se mide ese malestar? El equipo utilizó la adaptación de una escala que lo mide (Kessler) con diez ítems referidos a cómo se sintió la persona en el mes respecto de esos síntomas. Solo a modo de ejemplo, preguntaron: "¿Con qué frecuencia te has sentido cansada sin razón, nerviosa, desespera, inquieta, deprimida, inútil?", entre otras variables.

Las respuestas a esas preguntas que contestaron durante tres años (2022-2023 y 2024) las mismas 299 personas fueron parte de las bases para construir las conclusiones. La otra, la empírica, fue la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), que se realiza en forma anual en los conglomerados urbanos de más de 800 mil habitantes y que incluyó 5750 hogares hasta 2023 y 2894 en el 2024.

Más allá de los números, el informe indagó en los factores que determinan qué situaciones o transformaciones en las condiciones sociales, laborales o individuales llevan a una persona a sufrir sintomatología ansiosa o depresiva. Advirtió que se trata de síntomas, no de una enfermedad diagnosticada, como puede ser la depresión.

Las conclusiones

Las conclusiones

El equipo analizó la información sobre malestar psicológico a lo largo de un período de 14 años, desde 2010 a 2024, teniendo en cuenta distintos factores, como nivel socioeconómico, nivel de ingresos, sexo y edad, entre otros. Con esa base, obtuvieron los resultados.

Una de las conclusiones fue que los registros anuales reflejaron una tendencia al aumento en el malestar psicológico y que en 2024 se alcanzó la cifra más alta para este indicador, con el 28,1 %, que señala el padecimiento en tres de cada 10 personas. Esto, sumado a que observaron mayor malestar a medida que se desciende en la estructura social, con brechas constantes a lo largo de los años.

El informe determinó que las brechas de desigualdad en el malestar psicológico son notorias entre las personas adultas según la condición de pobreza durante toda la serie. En el 2024, la prevalencia de malestar psicológico en personas pobres (el 39,5 %) llega casi a duplicar los valores de las no pobres (el 21,8 %).

Otro factor que se transformó en una brecha fue el sexo, ya que, a lo largo de todo el período analizado, las mujeres mostraron niveles significativamente más altos de malestar psicológico que los varones. La edad también fue un factor diferencial. En el 2024, el malestar psicológico se concentró en el grupo de 60 a 74 años (el 30,1 %), a diferencia del año anterior, cuando se concentró en el de 35 a 39 años.

Cambios en el corto plazo

El trabajo también analizó lo que sucedió en la coyuntura (2022-2023-2024), es decir, quiénes empeoraron y quiénes mejoraron. En este sentido, el 41,8 % de las personas declararon sintomatología ansiosa y/o depresiva en al menos uno de los años de análisis, el 5 % reportó malestar de manera persistente durante los tres años, el 12 % evidenció un patrón intermitente a lo largo del tiempo y el 18,4 % manifestó un empeoramiento, ya que no declararon inicialmente sintomatología, aunque sí lo hicieron en la última medición, la de 2024.

En este período más corto de análisis, también se evaluó la realidad de las personas respecto de su situación socioeconómica y laboral, entre otras condiciones. Así, concluyeron que, entre las personas pobres, se destaca la persistencia del malestar psicológico: entre ellas, el 23,8 % empezó a manifestar esta sintomatología en 2024.

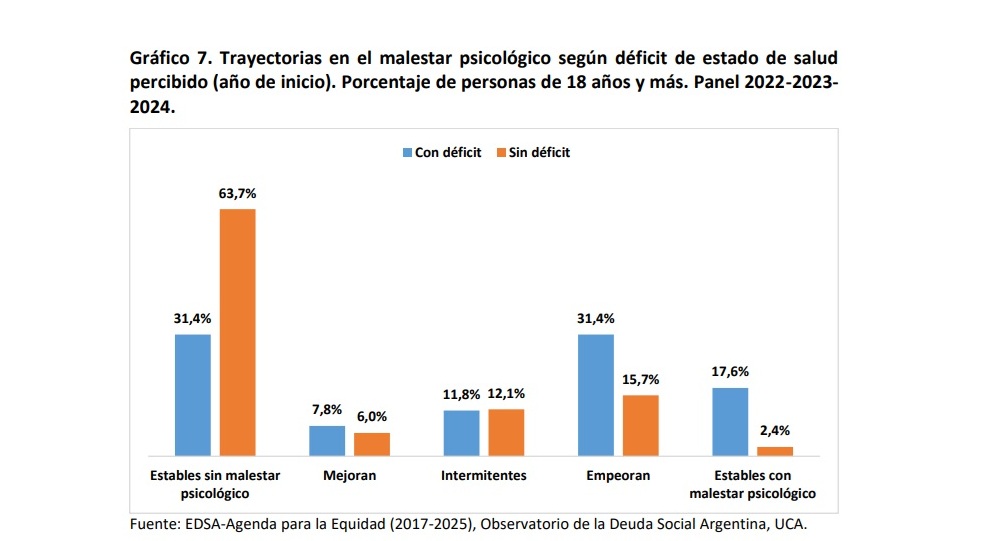

Otra de las conclusiones fue que, entre las personas que tienen enfermedades crónicas o graves, se constató un deterioro en su salud mental en los tres años, con un empeoramiento en la prevalencia de malestar psicológico en el 2024 (el 31,4 %). Esto se sumó al 17,6 % que se mantuvo estable, con malestar psicológico durante los tres años.

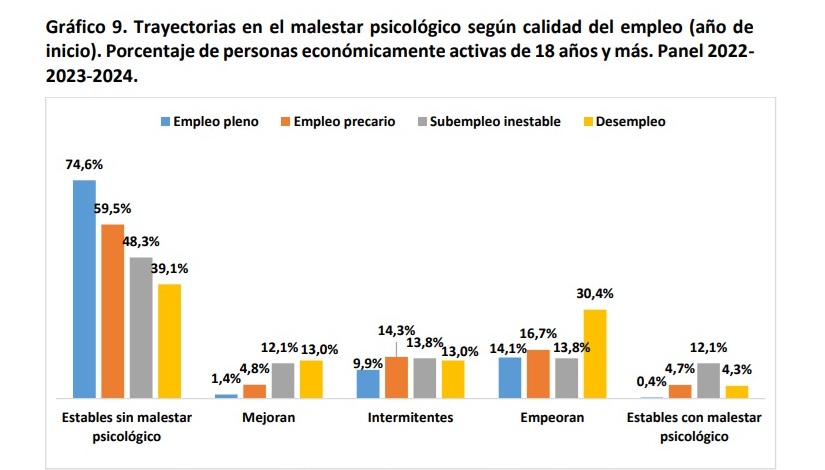

El empleo fue otro de los factores determinantes para mejorar o empeorar. Así, los valores más altos de persistencia sin malestar psicológico se observaron en las personas con una ocupación (el 62 %), mientras que fueron más las desocupadas que empeoraron (el 30,4 %) que las que mejoraron (el 13 %) en cuanto a las trayectorias de malestar psicológico durante los años de análisis.

Otro factor que marcó una brecha fue la edad, ya que estudiaron la evolución de la salud mental de las mismas personas de la población urbana adulta en los tres años. Concluyeron que hubo un aumento en el malestar psicológico, una intensificación de los síntomas de ansiedad y depresión en este segmento que ya presentaba niveles elevados de malestar psicológico.

Sin diferencias, sin amortiguador

Además de publicar el informe en la página web del Observatorio, parte del equipo que realizó el trabajo analizó las conclusiones junto a profesionales de distintos lugares del país en una emisión del programa Hagamos Lío, que se emite en varias plataformas, incluyendo el streaming de UCA. Ahí explicó que no encontraron diferencias entre la realidad de las personas que habitan en centros urbanos de las provincias, como Gran Mendoza, y los de Buenos Aires respecto de los niveles de malestar psicológico.

“Vemos hasta qué punto vivir en centros urbanos ya no tiene que ver con esta tranquilidad de la provincia, donde se sostienen algunos comportamientos de bienestar como la siesta, los espacios familiares, los amigos, los allegados, que son factores protectores frente a estas condiciones. Desde los datos, cuando los desagregamos por aglomerados urbanos, observamos que no hay diferencias, cuando pensamos que estas cosas son amortiguadoras de estas situaciones, pero no vimos diferencias”, explicó Solange Rodríguez Espínola.

Ese paralelismo entre el malestar psicólogo de los habitantes de centros urbanos, sin importar en qué ciudad vivan, también lo destacó Florencia Chiófalo, licenciada en Psicología e investigadora de la UCA en Mendoza, a quien consultaron en el mismo programa. Dijo que en la provincia las consultas en los distintos dispositivos de salud mental, tanto privados como públicos, aumentaron y que, en muchos casos, están desbordados.

La profesional también brindó una visión subjetiva, ya no como psicóloga, sino como ciudadana. Dijo que en las calles se nota que las personas están más alteradas, irritables, que son capaces de pelearse o insultarse por cualquier problema, por ejemplo, de tránsito.

Hay otro aspecto en el que coincidieron las profesionales durante ese programa y fue la necesidad de analizar a fondo cómo el contexto influye en el sostenimiento e incremento de quienes presentaron malestar psicológico, es decir, las condiciones políticas, sociales, económicas, que sobrepasan al individuo como tal.

salud mental, ansiedad, depresión, observatorio,

Incendios en la Patagonia: miles de hectáreas arrasadas y una alerta que no termina

Las llamas afectan nuevamente a distintas localidades de la Comarca Andina. La emergencia continúa ...

14 DE ENERO DE 2026

De la esclavitud a la negación: ¿Qué pasó con la población afrodescendiente de Mendoza?

Durante más de 200 años, tras la etapa colonial, la historia oficial argentina fue invisibilizando ...

14 DE ENERO DE 2026

Cinco tecnologías que marcaron el rumbo y nuestra forma de vivir en el siglo XXI

Las innovaciones tecnológicas redefinieron la vida cotidiana, transformaron la comunicación, la ...

13 DE ENERO DE 2026